七夕节是我国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,传说中这一天牛郎与织女在天河相会。在天河之畔的郧西,牛郎织女的传说在天成像、在地成形、在民间成风俗,民间也流传着七月七葡萄架下听夜话、穿巧针、放河灯等习俗,这些民俗也成为七夕文化的重要组成部分。

郧西县融媒体中心开设的《葡萄架下说夜话·百姓话七夕》专栏,今天刊发第二期《郧西传承千年的民俗文化——专访县文旅局观音文化站退休干部陈方艺》

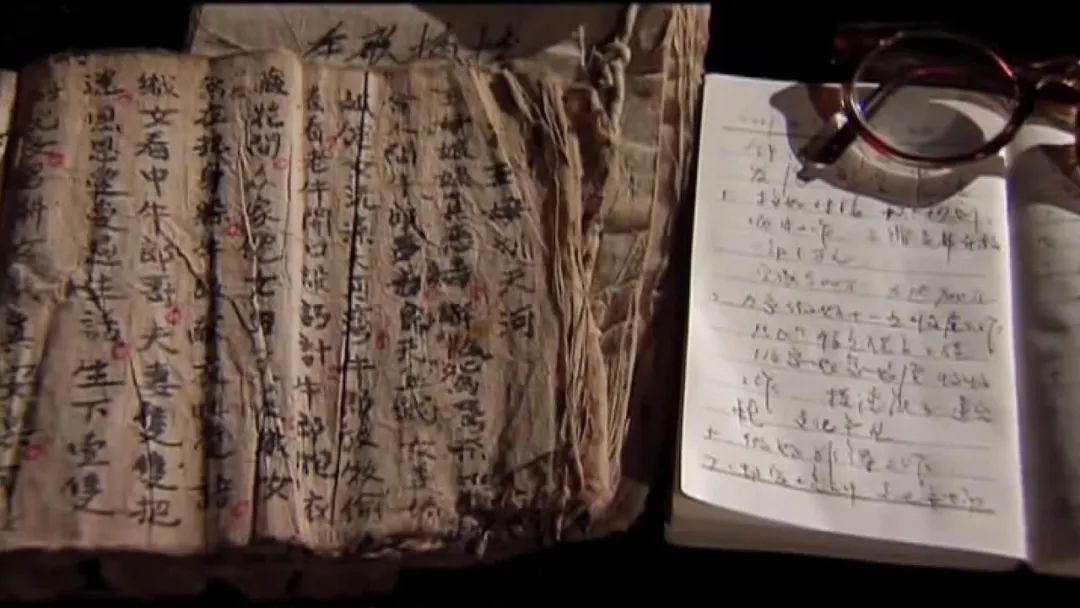

在天河岸边的双石沟民俗文化村,有一座全木结构的房屋,里面藏着2000多件老物件,生动地展示着郧西的民俗文化和农耕文明,这里是郧西天河民俗博物馆,也称郧西农耕文化博物馆。县文旅局观音文化站退休干部陈方艺讲起馆内的老物件如数家珍。

县文旅局观音文化站退休干部 陈方艺

大家看到的是我们天河民俗馆内的一个织布机和纺车,为什么向大家展示这些东西?因为织布机和纺车它主要体现的是男耕女织方面的东西。为什么要展示这些男耕女织呢?很早的时候,在天河流域,我们的女性都非常巧,非常勤劳,所以向大家展示这些东西证明了我们郧西在农耕文明时代它的历史是非常久远的。

在天河民俗博物馆,陈方艺不仅介绍了天河流域的农耕文化,还着重介绍了七夕文化在郧西天河形成的民俗。

七夕这天喜鹊哪里去了?看不到喜鹊,原来我们老人说它们到牛郎织女那搭鹊桥去了,让他们相会。另外在我们天河民俗方面还有以下这些方式,如葡萄架下听夜话、给黄牛过生日、放河灯,过去放河灯主要是指男女爱情方面的,祈祷爱情美满,而现在呢?放河灯它的范围更广了,除了爱情以外我们还有家国情怀,祈福我们祖国繁荣昌盛,祈福我们家庭幸福美满,祈福我们的婚姻长长久久。

陈方艺认为,婚俗是民俗中最重要的组成部分之一,同其他习俗一样,有着相对的稳定性和继承性,天河流域形成的一套完整的婚俗仪式,对进一步了解天河民风民俗,研究七夕文化起着重要的推动作用。在双石沟每天上演的《十里红妆》,就是对民间传统婚嫁习俗的演绎和诠释。

我们十里红妆通过三书六礼、花轿迎亲、拜堂成亲、三朝回门, 通过这一系列流程向人们展示了我们传统文化的情景,让人们对传统婚俗文化有一个更深刻的了解和认识。

郧西地处汉江中上游,是七夕文化重要的传承地,在千年传承中,郧西积淀了丰厚的七夕文化元素,形成了独特的地域七夕文化特色。民俗作为传统文化的基础,扎根于民众、来源劳动创造之中,各种传唱七夕文化的民间小调也是种类繁多,地方特色鲜明。

除了上面介绍那么多习俗以外,还有一种就是民间的小调,大家非常熟悉。这个民间小调我们唱的最多的是《谈妹》,《谈妹》其中唱到七月这一段的时候有这样四句话,“七月那个里来七月七呀,天上的牛郎配织女呀,隔在天河水呀,我的妹啊隔东又隔西呀咿呀咿子哟……”

郧西天河民俗文化丰盈而珍贵,表达方式更是千姿百态。同时,随着人们的精神文化生活的提高,民俗文化也随着时代的发展而不断更新、升华,从而让人们的精神文化生活更为充盈。

县文旅局观音文化站退休干部 陈方艺:

我认为,郧西天河民俗方面文化主要展现在两个方面,什么是民俗文化,它主要是展现习惯和习俗。天河民俗馆正是向人们展示了这个习惯和习俗,通过天河民俗馆物品的展示,让人们看到了乡愁,记住了乡土,记得了乡风,也体验到了乡俗。通过乡土、乡风、乡俗、乡愁让人们更进一步深刻的认识到天河民俗文化的厚重氛围,让更多的人来进一步的了解它、认识它、传承它。