中央广播电视总台“长征路万里行”移动直播报道团队昨天(7月31日)从四川进入湖北,首先到达的是湖北省十堰市郧西县。郧西县地处鄂、陕两省交界处,山高林密,地势险要,是红二十五军长征中的战略要塞。

7月31日,再走长征路第51天。

1934年11月,程子华、徐海东率领红二十五军实施战略转移,从鄂豫皖根据地长征到十堰、陕南地区,并在此扎根、发展。在这里,红二十五军壮大了力量,之后率先进入陕北,以接应中央红军。

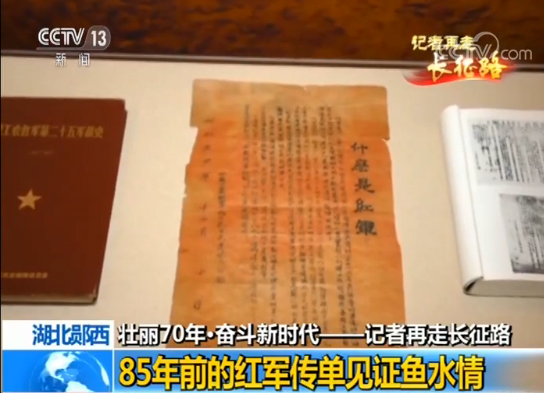

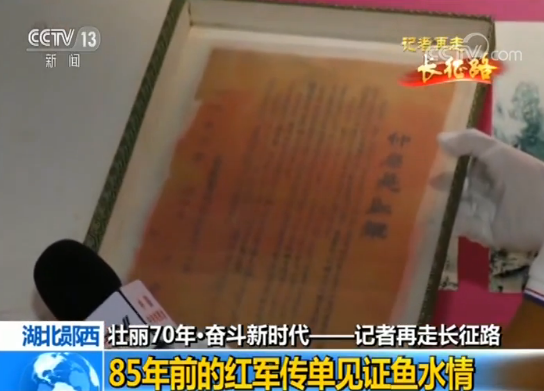

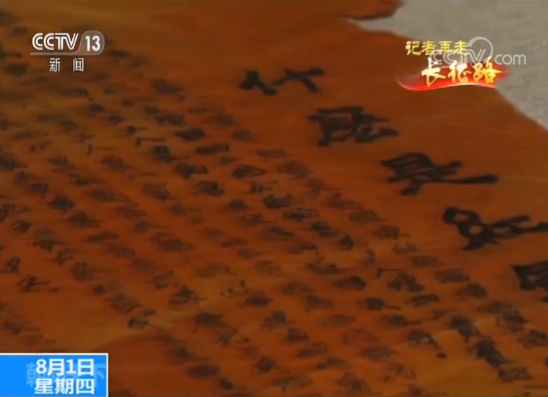

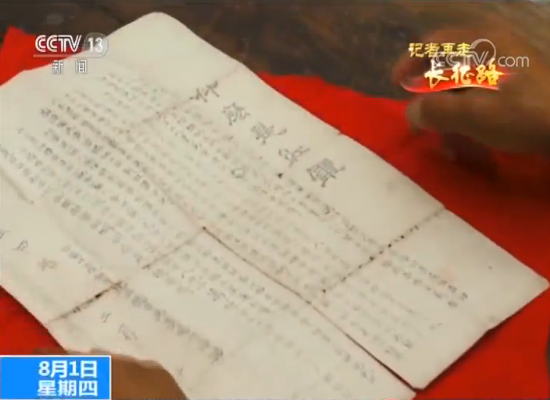

央视记者 黄峰:在郧西县档案馆,我们发现了这样一张已经褪色的传单,它是1934年12月印发,15列,404字。这张传单不仅阐述了什么是红军,还详细介绍了红军部队的作风。传单上写到:“红军是共产党领导的军队。红军里面的人,都是工人、农人、贫民、士兵出身,因为他们能代表穷人的利益。红军里面的待遇是平等的,指挥员(军长、师长等)与士兵的关系,绝对没有像国民党军队的官长那样辱打士兵、克扣军饷的事情。”

这张传单是由当年红二十五军政治部主任郑位三同志起草,讲的都是大白话,只想告诉老百姓,红军到底是支什么样的队伍。

郧西县档案馆管理股股长 钟学琴:这份传单中提道,“红军与穷人关系特别亲爱,红军所到之地,欢迎群众谈话,欢迎群众开联席会,红军一到那地,就没收土豪的粮食、东西,分配给穷人,帮助穷人免除一切捐税”,这反映出了当时红军的政策主张。

传单里虽然这么讲,老百姓起初只觉得“哪有这样的好事”。湖北口回族乡是当年红二十五军经湖北进入陕西的重要关卡,直到今天,当地人还津津乐道红军当年的诸多不可思议。

郧西县湖北口回族乡退休干部 杨恩斌:那跟国民党那是不一样的,国民党那是一哄而抢,他给你抢光了。这些人(红军)他拿了以后都给钱。他们吃东西,拿了以后都给钱,还有一个专门监督的,你吃了几个,他吃了几个,算数呢,你说这奇怪不奇怪。

当年,一位和部队走散的红军战士还被杨恩斌的父亲杨开富搭救。当时正值寒冬腊月,临行前杨开富拿出自己的棉袄送给对方,小战士的一番话更是让他们记住了什么是红军。

杨开富的儿子 杨恩斌:(小战士说)那怎么行啊,我怎么能要你的衣服啊?我要了你拿什么穿啊?我父亲说我在家里面好说,我将就将就就可以了,我烤火嘛。你拿着,你在路上冷。(小战士说)我们不能随便要别人东西。这个红军战士走了之后,等他走了以后我父亲说,你看我咋没见过这样的当兵的,没见过这样的人呢。那国民党来都是见啥拿啥,人家红军你给人人都不要,而且他是真需要,不是说不需要。所以他最感动的是这个,这队伍真是个好队伍。

临行的前夜,红军战士和杨开富彻夜谈心,向他宣讲红军的政策主张,也向他描绘未来的样子,这段经历让杨开富记了一辈子。

杨开富的儿子 杨恩斌:一夜他们两个基本上没有睡觉,就在谈红军将来打下江山以后,劳苦大众就摆脱贫困,人民就要当家作主。我父亲好多年以后提起来这件事,他说的很多事情跟现在都非常像,他说人民要翻身解放,没有剥削没有压迫,我们现在没有剥削了。他说自己要有自己的土地,自己的耕牛,这现在都有了嘛。

这份85年前红军宣传的传单,让老百姓看到了希望。当年红军所到之处,郧西百姓积极加入红军,湖北口乡的青年李玉才也是那时加入了红军队伍。今天我们看到的这份珍贵的传单,就是他和家人历经艰辛保存下来的。

1935年5月,驻扎郧西的红二十五军准备西征北上。临行前,红军特务队副班长李玉才回老家看望生病的母亲。部队交给他一份传单,让他再继续发展红军。回家后的李玉才为了躲避国民党反动派的清缴,就躲进了大山,临走时他把这份红军传单交给妻子藏了起来。

李玉才的儿子 李道海:用锥子剜,吊在树上打,说起这个我心里寒。我后来听我母亲介绍这个事情,打得没有办法了,找不到证据,传单还是(被母亲)一直保留,不管怎么样被整,要一直给保存好。

历经敌人的百般折磨,李玉才的妻子也没有交出这张红军传单。虽然不识字,但她知道红军是穷人的军队,传单一定不能丢。

1981年当地核查史料,来到了李玉才的老家,这份珍藏了46年的传单被李玉才的妻子捐给了组织。为了纪念这段历史,档案部门把这份珍贵的传单影印一张送给了她,如今,这份影印的传单又成为了她后人的传家宝。

从《什么是红军》的传单,到回族老乡救助红军的故事,都反映出红军长征所到之处,让农民做主人,为农民谋幸福的主张。八十多年过去了,共产党的主张,不仅是印在纸上,写在墙上,更是用实际行动让老百姓记在心上。

来源:央视网

请输入验证码